アクサ流「お金の教養」

Vol.14 「自分史」は、100年時代の道しるべ②

Vol.14 「自分史」は、100年時代の道しるべ②

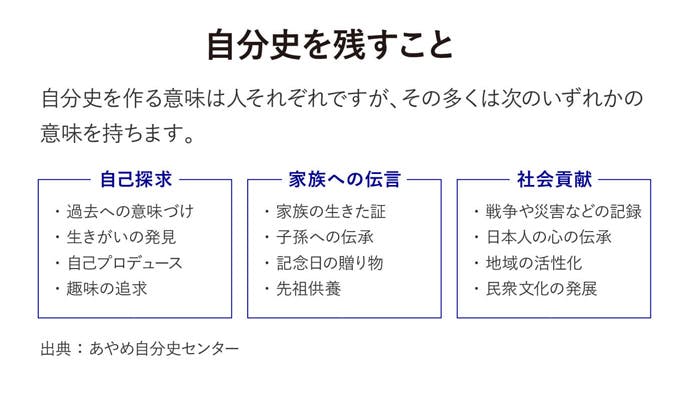

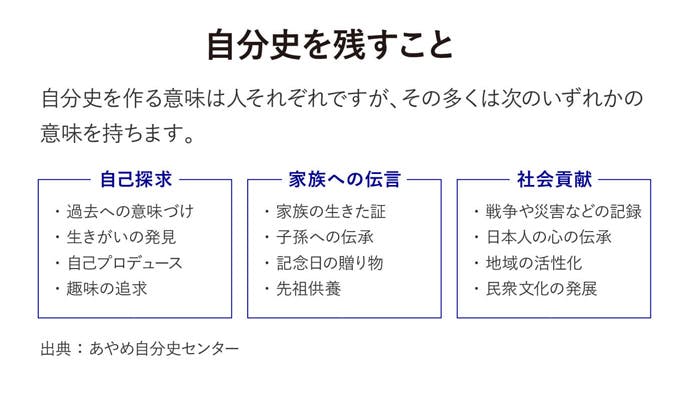

人生100年時代、長い人生を力強く歩むための指針として「自分史」が注目を集めています。前回は、「自分史」をつくる意義について自分史活用推進協議会の副理事長を務める菖蒲享(あやめ・とおる)氏にお話しを伺いました。今回は、具体的な「自分史」の作り方について、引き続き菖蒲氏のお話を元にご紹介していきたいと思います。

まずは年表から。具体的な自分史の作り方

自分史を自己ブランディングの一環や、ときにはビジネスツールにする人もいるそうです。多いのは、起業など大きなキャリア転換を図る人のようです。

菖蒲氏は次のように話します。「自分のことを周囲によく知ってもらうために、自分史を使って自身のストーリーを語るのは有効な手段です。なぜなら、ストーリーは印象に残りやすいですから。自分を客観的に見つめ直しながら、これから新たなチャレンジをする上で、人に伝えるべき強みや魅力などを把握していくのです」

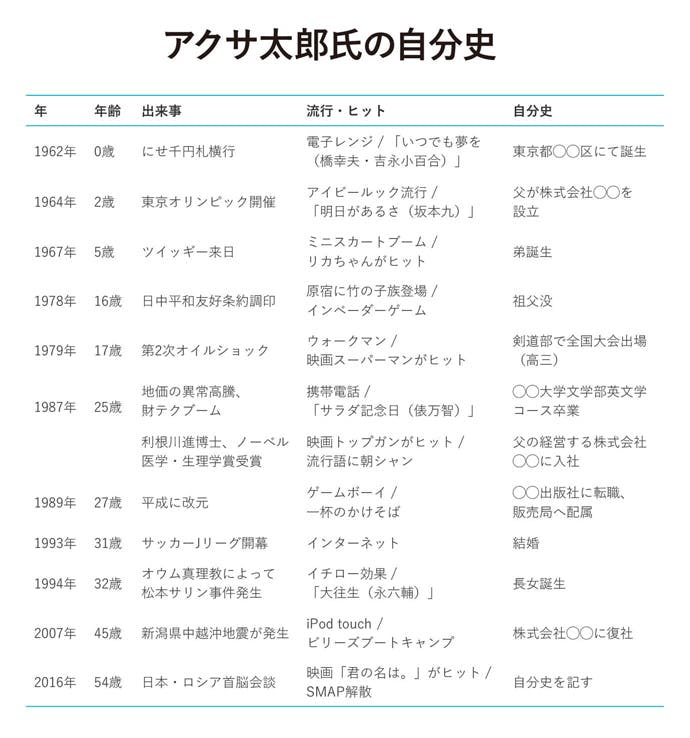

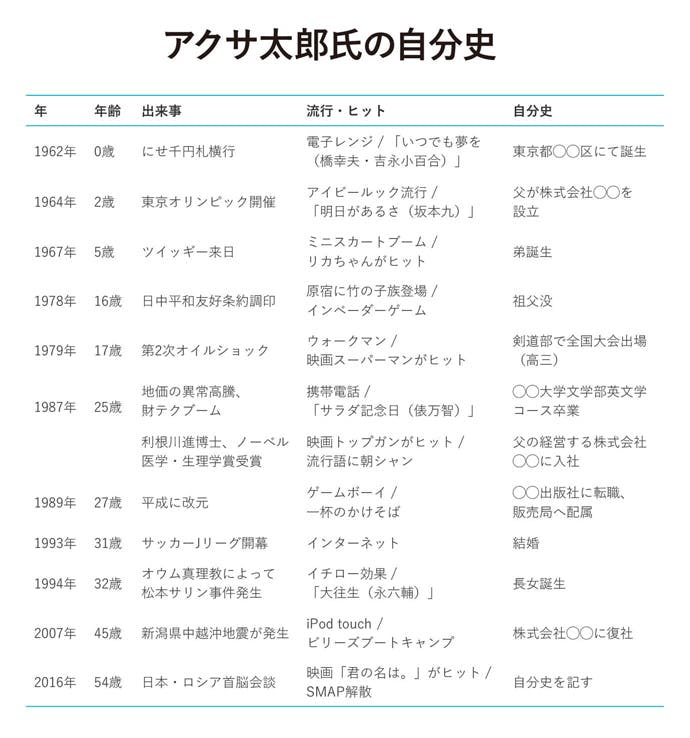

では、具体的にどう自分史を製作するのでしょうか。まずは、自身の年表を作ります。経歴や職歴、自分の中で印象に残ったことを記します。強く記憶に残っていることは、自分自身の形成に強く関わっているからです。

年表だけでなく、思い出の本や歌、座右の銘や究極の欲望なども自由に記します。これらは「自分自身が無意識に拠りどころにしているもの」であり、その明確化が過去を振り返る手がかりになります。

その後、各年代において、思い出せる記憶を文章にしていきます。文章の巧拙や量、「この事実を書く必要があるか」といった判断は必要ありません。自由に思い出したことを綴っていきます。

一例として、菖蒲氏が書いた自分史の一節を紹介します。仕事を振り返る手始めに、幼少期から青年期の原体験を記しています。

“私は作家になりたかったのです。入り口は小学三年生のときに、書いた詩が学校の先生に褒められたことと思っていますが、添削を受けた作品だったので、私は私の作品と思っていません。

徹頭徹尾自分で考えた作品を高校時代から書き始めました。書かずにいられなかったというのが実のところでしょうか��。私の実生活に基づいたものばかりで〜”

その後、新聞販売担当員の時代について記述していきます。当時の営業周りについての反省などが見られます。

“話を新聞販売担当員の仕事に戻しますと、もっと意識を持ってしっかり地域の歴史や人々の暮らしに目を配っていれば、もう少し違った、仕事上の行政の仕方(自分たちの仕事を「行政」と呼んでいました)というものがあったように思うのです。確かに途中からは成果が上がらないなら現地に行くな、などと言われ〜”

このように、歴史をひとつずつ思い出しながら、文章を書きます。また、両親や妻、あるいは好きな歌など、自分の拠りどころについてもその思い出を記述します。

自分史をつくる中でポイントになる作業とは?

過去を記す際に、コツもあるようです。

それは、自分に起こった出来事だけでなく、当時の社会的事件やトピック、時代史なども並行して書くこと。

その理由について「時代史を手掛かりに過去を振り返ることで、連想するように当時の自分自身の感情や状況を思い出せることがあるから」と言います。それは時代と自分とのつながりを見直すことであり、「時代に関与する」と捉えます。歴史的な事件や流行が、自分の人生のどの地点とリンクするのかを振り返ることで、自分史がより鮮明に詳細に描けるようになるのです。

例えば自分自身の当時の行動も、時代背景によって意味合いが異なるものです。バブルの頃なら当たり前だったことが今は通用しないなど、時代の変化との相関で自分の行動、選択の本質的な意味合いが見えてきます。

それでは次回、このトピックのまとめとして、「自分史」がこれからの未来にどう生かせるのかについて、ご紹介したいと思います。

AXA-A2-2010-0526/844