アクサ流「お金の教養」

「複利」が助けるあなたの未来

Vol.10 資産形成のための複利運用とは?②

「複利」が助けるあなたの未来

Vol.10 資産形成のための複利運用とは?②

前回は、長い人生の力になる「複利」について、わかりやすく解説しました。

今の時代に複利の効果を活かしてお金をふやす手段として、債券や株式などで運用をする選択肢もあります。ただ、一般的に預貯金が元本保証であるのに対して、これらの投資は投資元本を上回ることも、下回ることもあります。

そこで、資産運用で必要になるのが、「リスク分散」です。

「すべての卵を1つのカゴに入れるな」という格言があるように、いろいろな投資対象に分散することで、あるものは上がり、あるものは下がっても、トータルの資産の価値が下がるのをできるだけ避けるという考え方です。

今回は、「リスク分散」をしながら資産をふやす具体的な方法について、さらに詳しく解説したいと思います。

「リスク分散」では公的年金の運用が参考になる

リスク分散の参考になるのは、長期の資産運用の代表例ともいえる公的年金です。日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)では、長期的な観点からの資産構成割合(ポートフォリオ)として、国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%の割合を基本として運用しています。2001年度以降の累積収益では2020年第1四半期末現在で、年2.97%の成果を上げています。

個人が少額で、公的年金のような分散投資をする方法が投資信託(ファンド)での資産運用です。これは投資家から集めた資金をまとめて、運用会社などが株式や債券などで運用するものです。

例えば、日経平均株価に連動している投資信託では、日経平均株価を構成する225銘柄すべてに投資したのとほぼ同じ意味になります。

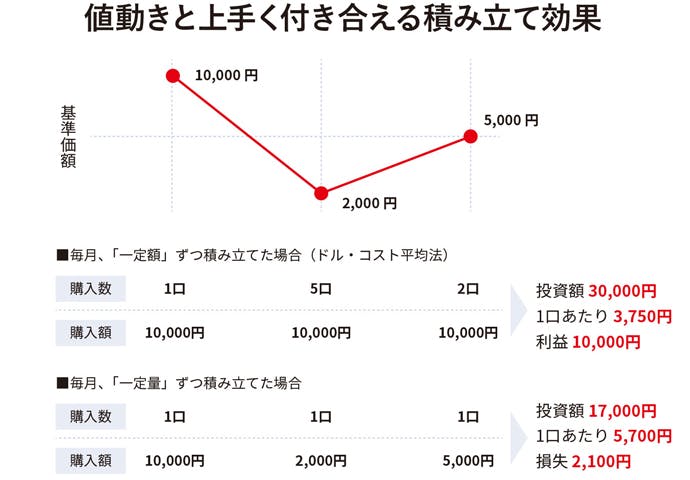

投資信託は値動きがありますので、「買う時期も分ける」ことで、さらにリスク分散する方法もあります。下のシミュレーションのように、一定期間ごとに一定額ずつ積み立てる投資方法が、有名な「ドルコスト平均法」です。

「ドルコスト平均法」は価格が上昇し続けた場合は一括投資のほうが有利な場合や、最終的な価格によってはマイナスになることもあるため、損失が必ず防げる投資法ではありません。しかし、市況がいいときでも悪いときでも始めやすく、価格が下がったきに多く買えることから、初心者にとっては、株価などの変動に一喜一憂しないですむともいえます。

※「ドルコスト平均法」は価格が上下に変動する場合には有効ですが、たとえば相場が一方的に動き続ける場合は有効ではありません。

「このような積み立ては、長く続けることで複利の効果が実感できるようになってきます。自分にとって無理のない金額で始めることが大切です」(高山さん)

適切な増やし方としての「長期投資(運用)」に必要なのは?

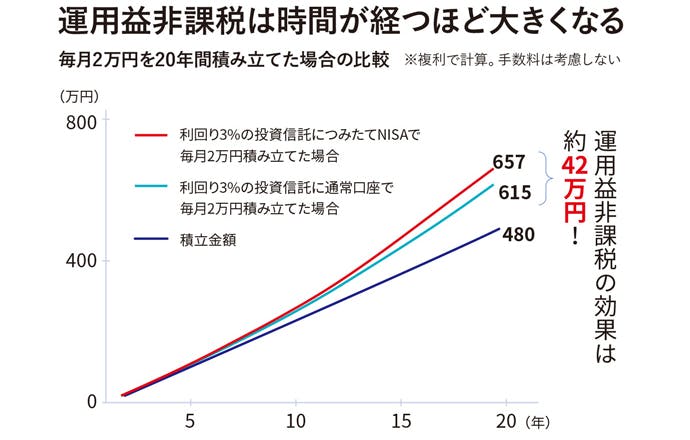

資産運用で複利の効果をできるだけ活かしたいなら、コストに敏感になることも必要です。まず思い浮かぶのは手数料ですが、私たちが見落としがちなのが税金です。預貯金の利息と同じく、投資信託などの分配金、売却益からは、約20%の税金が源泉徴収されます。

長期で運用していく場合でも、分配金からは税金が引かれて再投資されます。

一定の手続きをすることで、こうした税金が非課税になる制度があります。いくつかある中で、「iDeCo」(イデコ、個人型確定拠出年金)、2018年から始まった新たな少額投資非課税制度「つみたてNISA」は、よく見聞きするかもしれません。

上のグラフのシミュレーションのように、月額2万円を利回り3%で運用、という同じ条件でも、通常の証券口座と、非課税口座(つみたてNISA)では、20年で約42万円の差がつきます。

「何に投資していいのかわからないという人も多いなかで、『つみたてNISA』では金融庁が一定の条件をもとにスクリーニングした対象商品から選択します。また非課税での投資期間は20年ですが、途中で売却して資金を引き出すことも可能なので、まず始めてみよう、と思えるようです」�(高山さん)

資産運用は複利で行う、投資対象はリスク分散し、できれば非課税で長期投資(運用)する。これらが、今まで見てきた「複利を活かしたお金の増やし方」です。しかしその前提として、資産運用は、生活資金をきちんと確保した上で、お金も心も余裕がある状態で行うのが鉄則です。長い人生には、お金や気持ちに余裕がない時期もありますので、そうしたときには無理をしないことも重要になります。

もう一つ、こんな視点からも考えてみましょう。長い人生に備えた「長期投資(運用)」に興味がある一方で、自分がもしものときに備え、遺された家族に対して保険による死亡保障を準備しなければならないと考えている人もいるでしょう。

選択肢の一つとして、死亡保障を準備しながら積極的な資産形成を目指す「変額保険」は、保険期間満了時には運用実績に応じた満期保険金を受け取ることができます。保障と資産形成をまとめて行いたいという場合は、情報を比較検討してもいいかもしれません。

お金を借りるときの「利息が利息を呼ぶ」も知っておく

最後に、お金を借りる側になったときの、複利の注意点も見ておきましょう。必要なお金を借りて夢をかなえることは、悪いことではありません。ただ、ショッピングの際などに借金と意識しないままに借金ができてしまう今、気づくと返済額が予想もしない金額に増えてしまうこともあります。

「以前、『結婚が決まったのに借金が300万円もある、婚約者に言えない、どうしよう』といった相談を受けたことがあります。聞いてみると、発端はクレジットカードのリボ払いでブランド品を買った、という小さなことだったりするのです」(高山さん)

先に触れた「72の法則」で考えてみましょう。仮にカードローンの金利が15%だとしたら、あっという間に返済額が増えてしまうこともわかります。

「意識しないままに高い金利でお金を借りている人には、まずその借金を、比較的金利の低い銀行などのローンに借り換えるようにします。さらに暮らしの支出を見直して、早期返済できるようアドバイスをします」(高山さん)

複利がどんなものかつかんでいると、自分や周囲の人がお金を借りるとき「無理なく返済できるだろうか」ということや、「総返済額から考えて、本当に借りなければならないお金なのか」ということにも想像が働くようになるでしょう。

複利は、天才物理学者のアインシュタインが「人類最大の発明」と呼んだ、という説もあります。人生100年時代にお金とよい付き合いができるように、シンプルですが奥深い複利の知識を、ぜひ身に着けておきたいものです。

協力:株式会社Money & You

AXA-A2-2009-0471/844